こんにちは1です。清里に滞在しています。

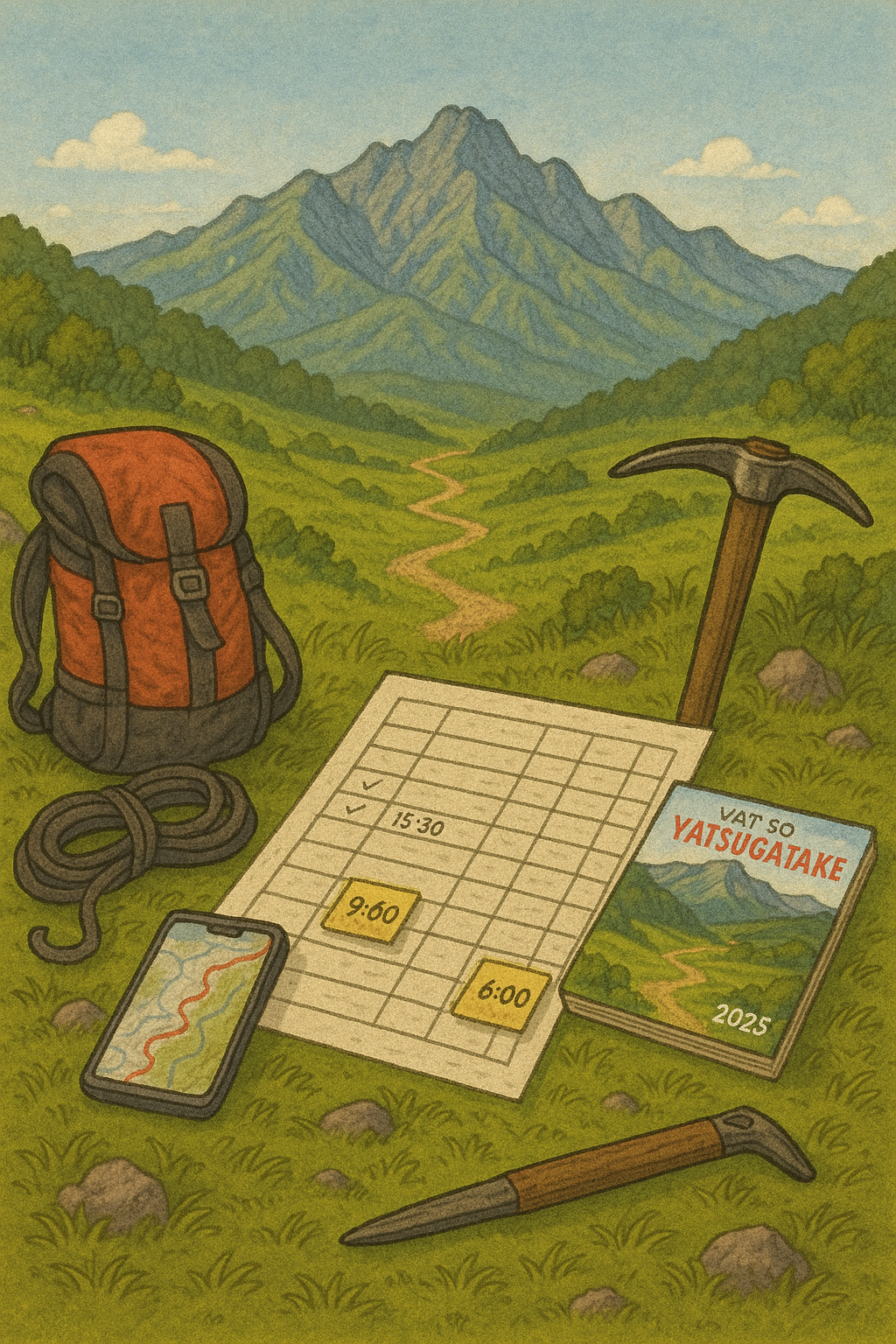

本当は「八ヶ岳全山縦走」を実行したいのですが、まだ右首の痛みが少し残っているため、慎重に様子を見ています。

とはいえ、回復は着実に進んでいて、体感では8割ほどまで改善してきました。以前は右を向くことすらできず、毎朝起きるときには右首から肩にかけて痛みがあり、ゆっくり慎重に起き上がる必要がありました。

ですが、今朝は久しぶりに痛みなく起き上がれ、右に首を向けることもできました。ここまで来ると「もう一息」といった感じです。

まだわずかに違和感が残るので、今週いっぱい(7月13日まで)は様子を見て、体調が整えば梅雨明けと同時に八ヶ岳全山縦走を実行する予定です。

今回の怪我の原因として考えられるのは、食事とストレッチの不足です。

今日は登山前の食事に関して考えみました。

登山出発1週間前 食事で気をつけること

- 1週間前から有酸素運動を控える

→ グリコーゲンを大量に使う有素運動を止めることで、グリコーゲンの消費を抑える

(辛い山旅の初日を乗り切るためのグリコーゲン貯金)

- 出発3日前から炭水化物の量を6〜7割に増やす

→ 体内にエネルギーをしっかり蓄え、長時間の登りに備える

(辛い山旅の初日を乗り切るためのグリコーゲン貯金)

- 毎日のストレッチやヨガを意識的に長めに行う

→ 関節や体の軸が安定し、怪我の予防につながる

(怪我防止に繋がる関節の柔軟性とインナーマッスル維持)

- 出発前夜はとにかく早く寝る

→ 睡眠で体調を万全にし、登山当日の集中力と回復力を高める

登山は出発の1週間前から始まっている

ぼくが山旅の準備を始めるのは1週間前から。

まず、カーボローディングを行う。ランナーやトライアスリートがレース前に取り入れている、コンディショニング調整方法である。

「カーボ」とは、炭水化物のこと。山行前に、糖質を多く含む炭水化物(米、麺、パン、芋など)を通常より多く摂取することで、体はもっとも即効性の高いエネルギー「グリコーゲン」を生成し、それを体内に貯蔵(ローディング)してくれるのだ。

1週間前から日課のスイムやスロージョグは止める。山に備えて体を休ませるためではなく、グリコーゲンを大量に使う有素運動を止めることで、その消費を抑えるのが目的だ。

ちなみに、この段階では食事は普段通りに摂る。出発3日前からは、1日のカロリー摂取量は変えずに、炭水化物の割合だけを増やしていく。

現代人の平均的な食事に占める炭水化物の割合は、全体の約半分ほど。ぼくは、だいたい全体の6~7割まで炭水化物の量を増やすようにしている。

個人差はあるが、この方法で体内のグリコーゲン量は1・5~3倍に増える。ただし、体は登山開始から6~8時間でこの貯金を使い果たしてしまう。

あくまで辛い初日を乗り切るためなのだが、山旅の成否は初日にかかっている。

そして、日課のストレッチヨガを意識的に長めに行う。他の有酸素運動は止めるが、これだけはより入念に続ける。怪我防止に繋がる関節の柔軟性とインナーマッスルを維持するためである。

もっとも重要なのは出発前夜、とにかく早く寝ること。

出典 「バックパッキング登山入門」 著 四角 大輔

グリコーゲン貯金を作りストレッチヨガで怪我を防止する

山旅の準備は、出発の1週間前から始まります。

まず、グリコーゲン(体内のエネルギー源)を大量に消費する有酸素運動は控えます。

これは、辛くなりがちな山旅初日に備えてエネルギーを温存するためです。いわば「グリコーゲン貯金」をつくる期間です。

出発の3日前からは、食事の中の炭水化物を6〜7割ほどに増やします。これも初日にエネルギー切れを起こし辛い状況を避けるための、体の燃料補給です。

あわせて、毎日のストレッチやヨガは少し長めに行います。関節の柔らかさと体幹の強さを保つことで、怪我の予防になります。

そして一番大切なのは出発前夜。とにかく早く寝ること。

体を回復させ、スッキリした頭と元気な体で山旅に出るために欠かせません。

登山中、3日前、1週間前の準備

1週間前

- 有酸素運動(トレーニング)をストップする

3日前

- 炭水化物の摂取量を食事全体の6~7割まで増やしていく

登山中

- 糖分の高い行動食を常に食べる

前回の屋久島では、最終日の食料は飴2粒のみ。前日までスロージョグをしていました。

おそらく今回の右首を痛めた一因であり改善できる点です。

まとめ

今日は山旅後の怪我の原因、食事とストレッチに関して考えました。

山旅前の食事と体調管理

- 1週間前:有酸素運動を控える

エネルギー(グリコーゲン)を無駄に使わず、初日に備える。 - 3日前:炭水化物を増やす

食事の6〜7割を炭水化物に。体にエネルギーをためる。 - 毎日:ストレッチやヨガを長めに

柔軟性と体の軸を保ち、怪我を防ぐ。 - 前夜:とにかく早く寝る

しっかり休んで、体調を万全に。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

コメント