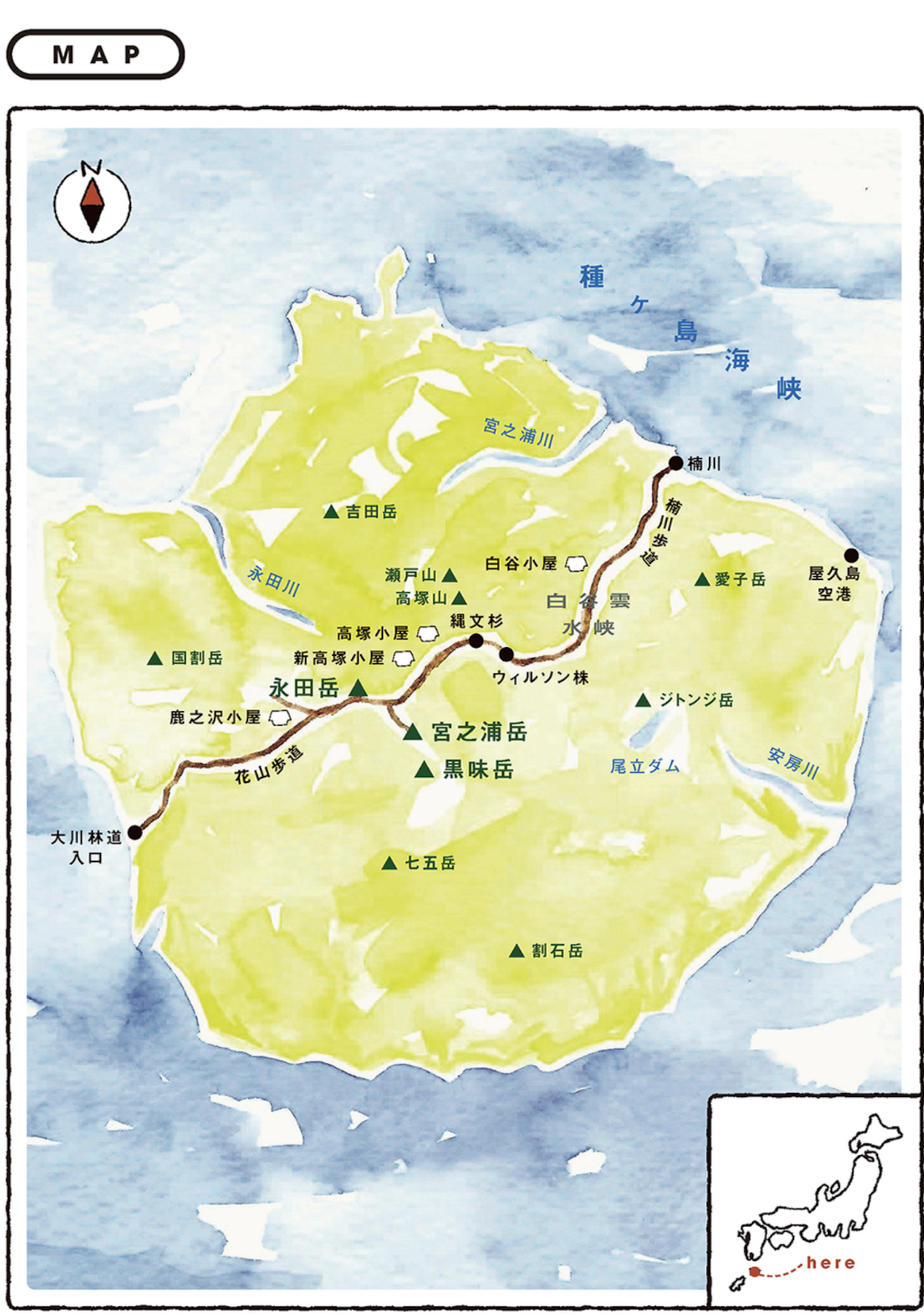

こんにちは1です。5/16〜5/19まで3泊4日の山旅 屋久島を縦走することにしました。

今日は人生を変える3泊4日の山旅のきっかけ「バックパッキング登山入門」の心に残った言葉を紹介します

世界には無数の、歩いてしか行けない場所、見られない景色がある。

世界には無数の、歩いてしか行けない場所、見られない景色がある。

一生忘れることができない、魂に刻み込まれるほど美しいあの景色を、一人でも多くの人に見てほしいと願い、ぼくはこの本を書いた。

これまで、飛行機、船、列車、車と、あらゆる移動手段を駆使し、地球を何十周もしてきたぼくは、数えきれないほど多くの絶景を見てきた。

しかしそのどの景色も、自分の足で歩いてたどり着いた先で見た、あの神々しい大自然風景を超えることはなかった。

出典 「バックパッキング登山入門」 著 四角大輔

著者の四角大輔さんはピースボートに乗って世界一周の船旅をしたり海外の気に入った街を見つけたらAirbnbを使って街で暮らすように長期滞在する世界一周経験者です。

そんな四角さんが「自分の足で歩いてたどり着いた先で見た、あの神々しい大自然風景を超えることはなかった。」

この言葉に、国内であれば海外よりハードルは下がる。幸い今なら時間はある、宿泊費もADDressを使えば抑えられる。

絶妙なタイミングを感じ人生を変える3泊4日以上の山旅 屋久島縦走を決めました。

まずは持っているスニーカーを履いてハイキングに出かける

もし、あなたが山歩き未経験者なら。

まずはお持ちのスニーカーを履いてハイキングに出かけていただきたい。

実は、日本はハイキング天国。グーグルマップに「ハイキング」と入れれば、あなたの家から1時間圏内にいいルートを必ず見つけられるだろう。

そして、そのハイキングが「楽しい!」と心から思えた場合は、このあと紹介する、300g台の完全防水ミッドカットシューズと、この本を手に入れていただければと思う。

出典 「バックパッキング登山入門」 著 四角大輔

「グーグルマップに「ハイキング」と入れれば、あなたの家から1時間圏内にいいルートを必ず見つけられる」

実際に試したら先日歩いたハイキングコースが出てきました。

最近自然にふれられていないひと。ぜひ試してみてください。

「クリエイティブ登山思考」で登山途中の景色も楽しむ

疲労を最小限に抑えるための栄養学、筋肉と関節を痛めないためのヨガ、身体修復のための睡眠休息メカニズム研究、山向きの肉体を作るためのマルチトレーニング、ハイテクギア導入による荷物の軽量化など。

こうした複合的なアプローチの中から、自身の体質や身体能力、好みや思考頃向に合ったものを取り入れることによって、生まれつき授かった能力や体力に関係なく、さらに年齢を重ねても、登山を進化させることが可能となる。

ぼくはこれらすべてを統合したアプローチを「クリエイティブ登山思考」と呼んでいる。

勢いだけで登っていた20年以上前のぼくだったら、前述の3000m級の山をいくつも越える、ハードなルートをただ踏破することだけで終わり、笑顔で歩き通すことはできなかったと言い切れる。

当時の山での体調管理に対する意識の低さ、炭水化物が9割を占める食事、30kg近い重量級バックバック・・・・・・という登山スタイルだと、極度の筋肉疲労だけでなく、関節も痛めただろうし、歩くことが精一杯で、途中の素晴らしい景色を味わう余裕さえなかっただろう。

出典 「バックパッキング登山入門」 著 四角

今回の屋久島縦走は「クリエイティブ登山思考」を意識して疲労を最小限に抑え、筋肉痛がないように準備をしっかりして行きます。

まずは食事です。炭水化物が9割を占める食事を回避するためフリーズドライの野菜を導入します。

自然の中では一人でいること

登山で単独行は推奨されない。

ダイビングやMTBなどの危険が伴うスポーツにも、「二人以上で行動すべし」という暗黙のバディルールが存在する。

一人になった途端、安全上のリスクが跳ね上がってしまうからである。

ぼくはよく単独行の記事を書く。そのため、ソロ登山をすすめているかのように思われることがあるが、実はそうではない。

単純に、自然の中では一人でいることが好きなだけなのだ。

出典 「バックパッキング登山入門」 著 四角

ぼくが登山をはじめる前、1人で登山していいのか悩みました。なぜならネット上にはバディという言葉がよく出てきたからです。

ぼくの初登山は高尾山〜陣場山縦走です。登山計画書を出して準備をしっかりすることで問題ありませんでしたし、雲取山1泊2日避難小屋泊も1人で大丈夫でした。

もちろんソロ登山をすすめているわけではなく「自然の中で一人でいる」経験を試していただきたいと思います。

自然のしずけさの中で一人でいると考えが整理され真の自分を取り戻せます。

今日は人生を変える3泊4日の山旅のきっかけ「バックパッキング登山入門」の心に残った言葉を紹介しました。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

サムネ画像引用&参考文献 バックパッキング登山紀行 著 四角大輔

コメント